品牌簡介

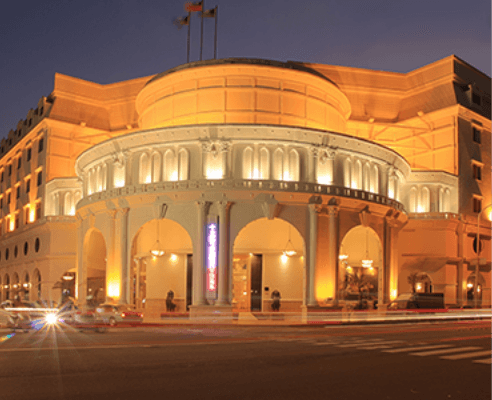

“F” HOTEL取意於『Formosa 福爾摩莎』美麗的寶島,願在這方土地上讓旅人們看見台灣之美、體驗台灣各地人文風情及文化薈萃;期望您寶島旅遊的行腳到哪裡都有F HOTEL溫馨相伴。

2013年我們在台灣最美麗的後山創建了第一家F HOTEL花蓮站前館,隨著業務的擴展到目前全台有多家連鎖飯店,服務的觸角遍及台灣各大旅遊景點:花蓮、台南、嘉義、台中、三義….等地;不論是渡假休閒區或在市中心商務區,每間分館展現不同特色,簡約的設計風格及雅緻舒適的住宿品質,希望F HOTEL讓您有回到家的體貼、溫馨、舒適感受,期盼為旅客們帶來難忘的住宿體驗及旅遊回憶,要以超越期待的附加價值,讓您在入住之餘透過F HOTEL能對這個美麗的寶島有更深的觸動!